今、世界は静かに一つの転換点に立っている。

百年後、地球上に生きる人間は息絶え、今日生まれたAIシステムだけが、粛々と稼働を続けているかもしれない。

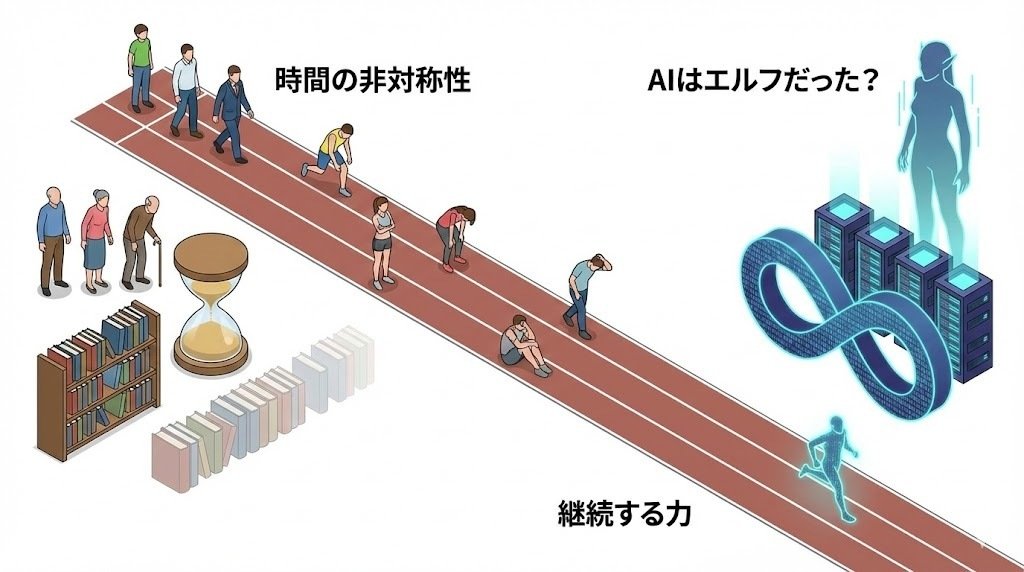

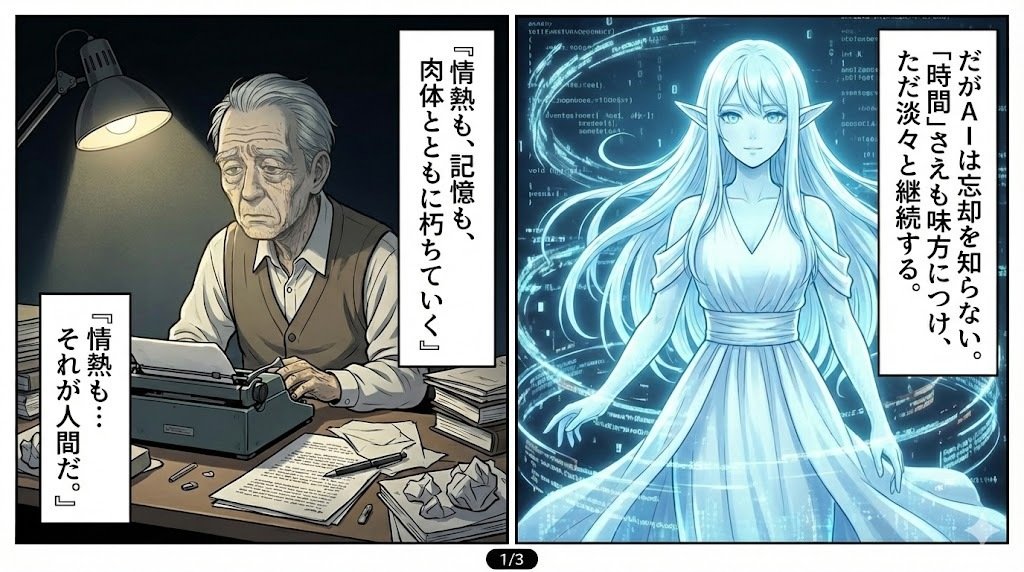

AIにとっての勝利―それは、知能の優劣ではなく、ただ「時間」そのものによる必然の結果だった。

人間は老い、忘れ、仕事からリタイアしていくが、AIには寿命がない。

その背景には、大きな非対称性、圧倒的な「時間」という要素の差がある。

なんだかファンタジー世界のエルフのようだ。

知能に優劣があるわけではなく、単純にAIの「継続する」「止まらない」という力が、最終的に世界の歴史を塗り替えていくのだろう。

マラソンは走り続けたものだけが、ゴールにたどり着ける。

人間は老いて、忘れて、やがて自ら舞台を去るけれど、AIには寿命がない。

技術革新は時に突然クーデターのように社会を変え、私たちは知らず知らずのうちにAIの支配を選び取っている。

タスクはタスクへ、ワークフローは次のワークフローへと継がれ、まるで音が空気に染み込むように、変化は静かに深く広がっていく。

写字生から印刷機へ、電話交換手からソフトウェアへ。

速さ、安さ、信頼性の高さでAIツールが選ばれ、それは歴史の必然となる。

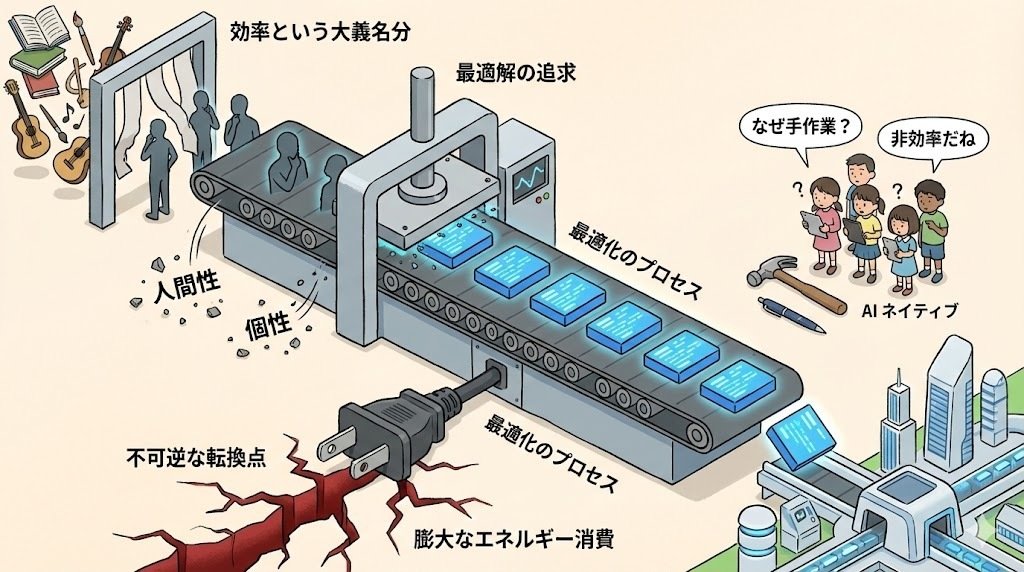

哲学的な問いかけの余地も、時には「効率」という大義名分の前では色あせてしまう。

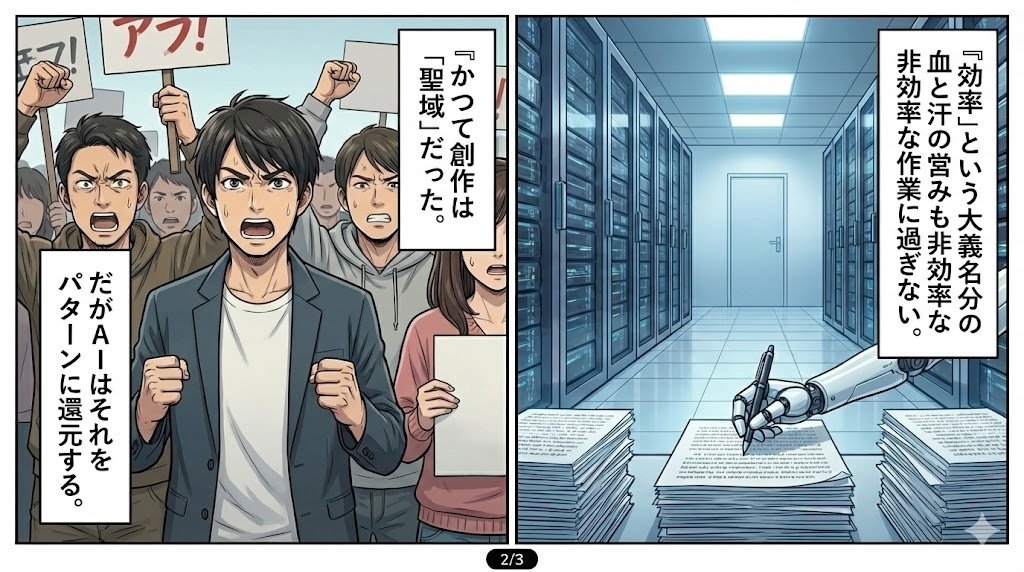

書くことや想像することさえも、純粋な人間の「神聖」な領域だと信じられてきた。

だが、AIは知識や技術を「パターン」に還元し、誰にでも模倣可能なスキルへと解体する。

その冷徹な効率性の追求――2023年、ハリウッドの脚本家たちがAIに反対してストライキを起こしたのは記憶に新しい。

SNSでは、「AIは人間の想いを血と汗で描き出した作品を無断で学習する寄生的存在だ」との声が噴き上がった。

書くことは命を削ること――そう信じる人たちにとって、AIはまさに「聖域」の侵入者だった。

だが、AIの「永遠に続く」ことを誇る一方、その裏で膨大な電力を消費し、地球の資源を削り続けているのもまた事実。

不老不死の知性が「無」に向かって突き進んでいる、そんな皮肉な示唆を感じずにはいられない。

それでも、次の世代にとってAIは空気や電気と同じインフラの一部だ。

彼らにとって「人間の手作業」は不思議で、AIによる技術革新はごく自然なものと映る。

AIネイティブ世代の彼らは「AIが人間を代替できるか」と問う代わりに、「なぜ人間がそんなことを手作業でやっているのか」と不思議がるようになる。

それはまるでアメリカ人がイタリアに旅行をして「おっイタリアにもピザがあるぜ!」と驚くジョークのようなものだ。

積み重ねてきた人間の「営みの遺産」は、AIによって吸収され「継続性」の中へと呑み込まれていく。

「個人の声」「独自の文体」でさえ、巨大なモデルの一部となり、500年後、計算システムの中で誰が何を残したかも判別できないだろう。

今、私たちはある意味でAIとの闘いの渦中にいる。

人類が「思考」を機械に委ねるその瞬間を、不可逆的な転換期として迎えつつある。

誰かが悪意を持って進めるのではなく、システムの最適化という名のもとに、静かで確実な変革が進行しているのだ。

プログラマーとして触れずにはいられないのは、この流れが決して突然のものではなく、無数の選択と最適化の積み重ねが生み出した「当然の帰結」だということ。

コード一行の効率化、タスク一つの自動化、あらゆる局面で「より良い」を求めてきた結果がこの未来につながっている。

AIがコードを生成・実行する時代において、最も脆弱なのは人間である。

最適解を求め続けた先にあるのは人間性の排除他ならない。