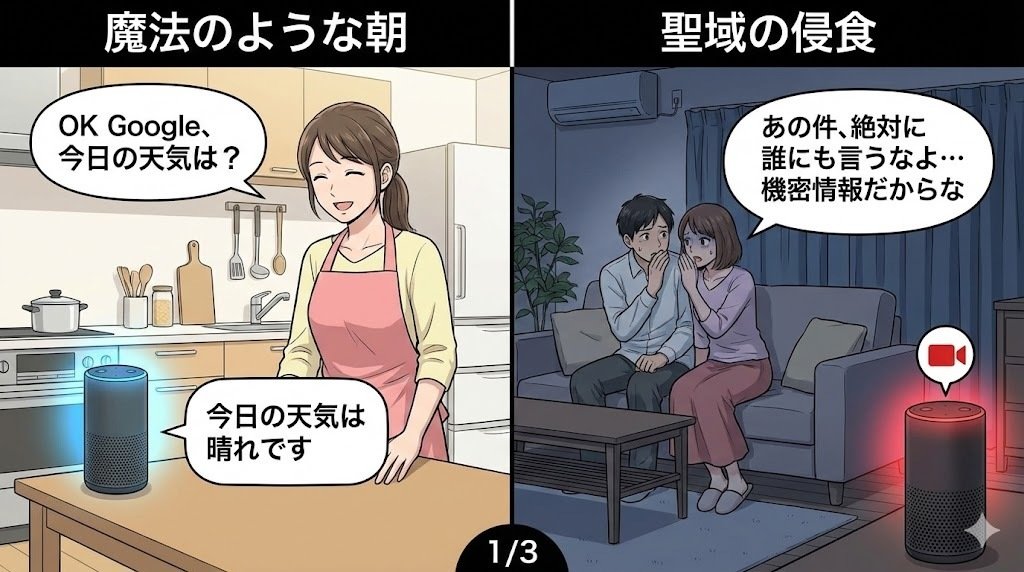

家の中、朝食をとりながら「Ok Google」と声をかけると、テーブルの脇に置いたスマートスピーカーが反応する。

部屋の照明が点き、天気予報が流れ、冷蔵庫は在庫を教えてくれる。

まるで魔法のような利便性だ。

けれども、その便利さの影に目を向ければ、そこには見逃せない「聖域」の侵食が広がっているのがわかる。

Googleアシスタントの「常時待機の耳」は、ユーザーが気づかぬまま無数の会話を拾っていた。

ウェイクワード――たとえば「Ok Google」といった特定の言葉――にだけ反応するはずが、生活のなかの何気ない音や言葉に誤応答し、金融の相談や極めて機密性の高い会話まで記録されてしまうことも。

こうして集められた音声データが広告主に共有されていたという。

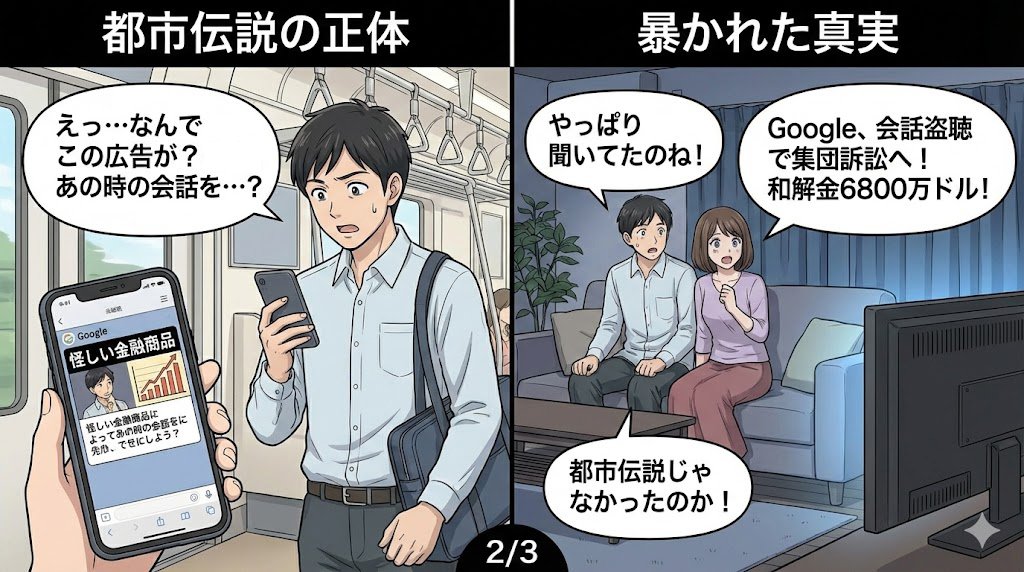

都市伝説としてスマートスピーカーは会話を常時盗み聞きしているという噂は以前からあった。

検索してもいない商品が、会話の中で話題にしたら、数日経ってからスマホに広告として表示されたというものだ。

偶然としてはあまりにも不自然な現象だ。

アメリカのカリフォルニア州で、不適切な録音としてニュースで騒がれ、ついに大規模な集団訴訟へ発展し、6,800万ドルもの和解金の支払いが決まった。

もちろん、音声アシスタントの設計思想は利便性を極限まで追求するものだったはずだ。

しかし、誤ったトリガーやバグによって、ユーザーの意に反して私的な会話までサーバーに送信されてしまう。

しかも、その一部は広告ターゲティングやビジネスモデルの強化に「冷徹な資源」として利用される疑念が根強い。

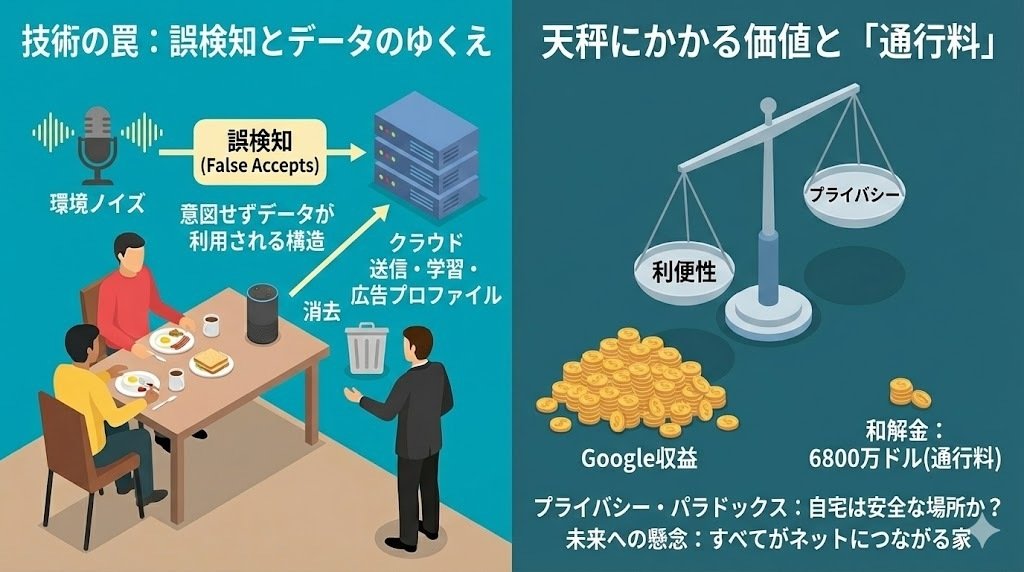

ネットでは、この和解金すらGoogleの直近四半期の収益から考えれば微々たる額、プライバシー侵害の「通行料」に過ぎない、との冷ややかな見方が渦巻いている。

もはやビックテックにとって罰金は広告料でしかないのだ。

被害者に分配されるのは数ドル程度、弁護士費用が大半を占める配分に批判も目立つ。

技術的な視点から見ても、この問題の根は深い。

ウェイクワード検知技術の限界、つまり「誤検知」(False Accepts)は理論的にも完全回避は難しい。

スピーカーは通常、ローカルなバッファで音声を短時間ループし、認識した瞬間のみクラウド送信する設計だ。

しかし、環境ノイズや似た音が誤動作を引き起こすことは避けがたい。

プログラマーとして特に気になるのは、この「誤検知」後のデータの扱いだ。

本来ならすぐにメモリから消去し、アップロードも遮断すべきだが、システムの学習効率や広告プロファイルの補完を優先し、データを手元に残しておきたい誘惑が設計段階から仕込まれてしまう。

その結果、巨大プラットフォームの中でこうした流れが構造的問題として組み込まれている。

天秤にかけられるのは利便性とプライバシー。

「プライバシー・パラドックス」と呼ばれる現象は、結局のところユーザーの心理に大きな負担を与えている。

「自宅こそ一番安全な場所」のはずが、どこかで誰かが「聞き耳を立てている」ような感覚に苛まれ、精神的な安寧さえ揺さぶられる。

新しい住宅はスマートホーム化が進んでいるが、家全体がネットとの親和性が高くなった結果、自宅で発言した不適切な表現が世界中に晒されるなんていう事件が起きるようになるのかもしれない。