師走の街には、今年もクリスマスソングが溢れている。

しかし、今年は少し様子が違った。

ニュースで流れたのは「AI歌手・ソロモン・レイ」がヒットチャートの頂点に立ったという話題。

彼のアルバム『A Soulful Christmas』がiTunesクリスチャン/ゴスペル部門で首位を獲得し、タイトル曲「Soul to the World」や「Jingle Bell Soul」が話題を呼んでいる。

“soul(魂)”という単語がタイトルに冠されていることも、何か示唆的だ。

だが、耳にした「歌声」は人間らしい温もりがある一方で、どこか現実感を欠いていた。

興味深いのは、その歌手像――黒人ソウルシンガー風の人物写真も、実はAIが合成した画像だと知って驚いた。

旋律や歌詞、そして本人のキャラクター設定も、膨大なゴスペルやソウルのデータを学習したAIが創り出したとのこと。

仮想歌手が、現実の音楽シーンに現れた瞬間だった。

技術的にはかなり高度な生成技術が使われているに違いない。

機械学習で過去の名曲の構造や声のニュアンスを取り込み、そのデータをもとに一曲まるごと創作し、さらに見た目や歌い方までデザインしてしまう。

制作者となったラッパーや開発者たちの発想力とエンジニアリングの融合は素直に面白い。

しかし、どこかに違和感が残る。

例えば、ゴスペルは苦難の歴史や共同体の祈り、それを“証し”として歌う声の温度、信仰に裏打ちされたパワーがあると言われてきた。

その魂の叫びを、「アルゴリズムだけで再現できるのか?」という問いには、単純に技術では割り切れないものを感じる。

「今や人気ナンバー1のクリスチャン歌手は“魂”があるのか?」と宗教界を中心に議論が巻き起こる理由もよく分かる。

一方、AIによる音楽の在り方は新しい形の“魂”を提案しているのかもしれない。

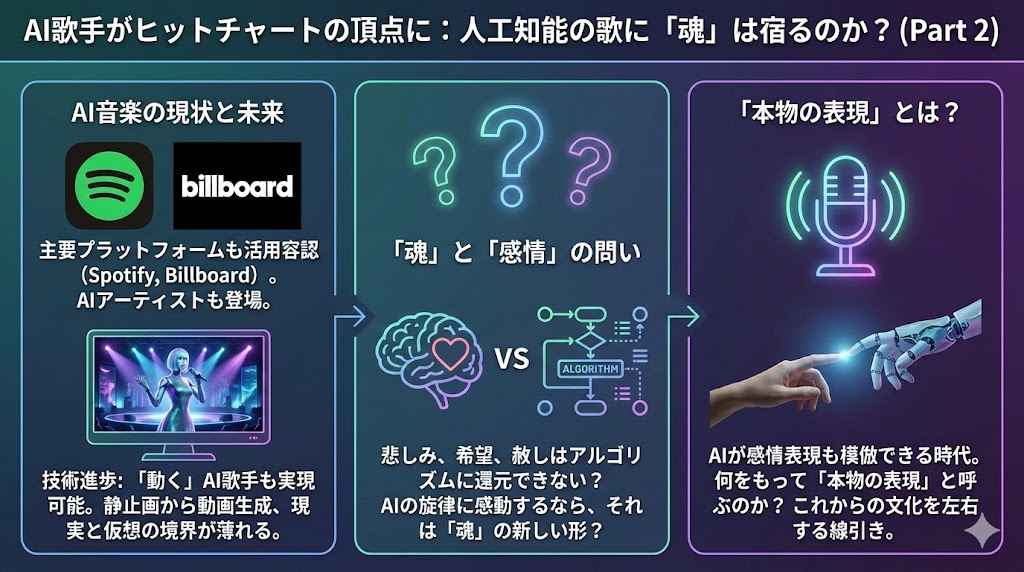

Spotifyなどの主要プラットフォームでも、AI楽曲の扱い方を模索しはじめているし、ビルボードにもAIアーティストが登場しつつある。

“人間が作る時代”が過ぎたのだとすれば、技術の進歩と文化の変化がより一層加速していくのだろう。

最近ではAI歌手のアバターが静止画から動画へ、さらには口や体の動きまで自動生成されて、教会のステージで踊る映像さえ現れ始めている。

現実と仮想の境界線はどんどん曖昧となり、視聴者も「本物の歌手」と「AI歌手」の区別がつかなくなってくるかもしれない。

AI音楽がどこまで「魂」に近づけるのかは分からないが、人間が感じる感動や希望、そして悲しみや赦しなどの複雑な感情を、アルゴリズムがどこまで巧みに“再現”できるのかというテーマは非常に興味深い。

ソロモン・レイの透明感ある歌声や滑らかな表現――それらがどうやって生まれているのか、どんな仕組みで形作られているのかを考えると、技術の進化と文化との対話が不可避であると実感する。

AIが生み出す表現は、結局のところ“本物”とは何か? という根源的な問いに直結する。

もしアルゴリズムで人間の感情を完全に模倣できる日が来たら、「私たちは何を本物と呼ぶのか」。

線引きはこれからの技術と文化次第で、どこまでも変わっていくのかもしれない。

こんな時代にプログラムを書いたり生成AIをいじったりするのは、ワクワクが止まらない。