2026年2月現在。

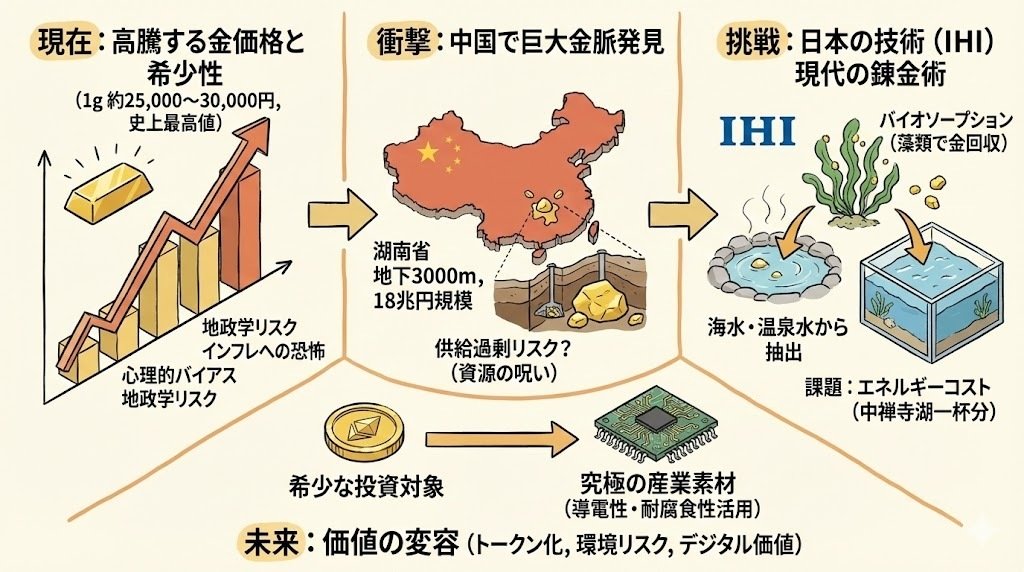

金1gあたりの国内買取価格は、約25,000円〜26,500円前後となっている。

1月末には国内の小売価格が史上初めて1グラム3万円を突破する急騰も話題になった。

人類史とともに、金は常に「希少性の原理」によって価値の象徴となってきた。

時代を通じて、金が決済の担保となり、人々はその絶対的な価値に魅了され、時に心理的なバイアスや地政学リスク、インフレへの恐怖が重なって、価格は一気に高騰してきた。

たとえば、この20年で金価格が10倍になったことは記憶に新しい。

その価値の根幹を揺るがす事態が東アジアで起きつつある。

2025年には中国湖南省の地下3000メートルでは、時価18兆円にもなる超大型金鉱床が発見され、山東省・新疆ウイグル自治区・崑崙山脈など各地で新たな金脈が次々と見つかっている。

中国は今や世界一の金生産国としての座を盤石にしつつある。

こうしたニュースにSNSでは「数字が誇張されている」との疑念も噴出しているが、採掘可能な資源埋蔵量やその定義自体が、技術革新のたびに書き換わることもまた事実である。

これまでゴミとして捨てられてきた低品位鉱石も、今や新たな抽出技術によって立派な資源へと変貌を遂げている。

だが、「資源の呪い」と呼ばれるように、特定国の莫大な富の一方で供給過剰が起これば価格は暴落し、投資家のパニックや損失回避行動が活発化することも避けられない。

採掘現場には物理的な限界も存在する。

それを超えようと、日本でも重工業大手IHIが「バイオソープション=藻類を使った金属回収技術」を開発中だ。

極限環境の温泉地で自生する野生藻が、金を選択的に溶出・回収するという、まるで現代版の錬金術のような話である。

ノーベル賞学者フリッツ・ハーバーが、戦後のドイツを救おうと挑戦し、夢半ばに終わった「海水からの金抽出」プロジェクトが、技術進歩によって再び現実味を帯びてきた格好だ。

金は全金属のなかで最もイオン化傾向が低い、非常に還元的な性質を持つ物質だ。

藻による「金解放」のメカニズムが確立すれば、海中に溶け込む50億トンとも言われる金を資源ターゲットと見なすことができる。

だが、1グラムの金を海水から得るためには中禅寺湖一杯分の途方もない水量の処理が必要となり、今のところ金の時価とエネルギーコストのバランスが完全に見合わない。

むしろ、温泉水や鉱山廃水など、比較的高濃度な水源での実用化の方が現実的なフェーズにある。

もし、技術が進み金が今の100倍の価格になったとすれば、金は「希少な投資対象」から「究極の産業素材」へと変貌し、優れた導電性や耐腐食性がより活かされる時代が来るかもしれない。

しかし、金の象徴する「永遠の価値」が、技術革新による供給増加によって「相対的な道具」の価値へと転落する過渡期が来る可能性もある。

経済的恩恵の裏側で採掘に伴う環境破壊や資源を巡る争いの火種が撒き散らされるリスクも拭えない。

ここでふと考えてしまう。

資源としての金は、まるで「トークン」のようだ――有用性・信頼性は環境や需給といった条件によって大きく揺れ動く。

その抽出は「最適化問題」としての難しさが常に付きまとう。

例えば、海水から金を取り出すのは、計算コスト(エネルギー)がリターン(取り出せる金の価値)を大幅に上回ってしまう、コンピュータセキュリティの世界で言う「ブルートフォース」攻撃のようなもの。

「理論上は可能でも、実行にかかる時間が宇宙の寿命を超えてしまう」アルゴリズムは、価値の本質にはたどり着けない。

IHIのバイオソープション技術や温泉藻を使った金回収は、特定環境下でしか威力を発揮しない「特化型エッジケース」といえる。

ここから一般化し、スケーラブルな生産技術へと昇華させるためには、さらなるブレイクスルーが欠かせない。

また、中国の金埋蔵量発表も面白い。

「分散型ネットワーク」にとっての「51%攻撃」を思わせるようなインパクトを市場に与え、情報操作の側面も感じる。

真偽の見極めや市場の反応を観察していると、「現実のデータの検証(オラクル問題)」がいかに難しいかを痛感する。

頭の片隅では、もし金の価値が暴落したら、すべての電子基板や接点が純金で作られる日が来るかもしれない――そんなハードウェア信頼性が極限まで高まる未来の姿も妄想してしまう。

物理資源とデジタルの間で、その価値をどうプログラムするのか。

想像は尽きない。